La crescita impressionante del debito e della finanza nella recente

fase di stagnazione economica è ben sintetizzata da alcuni numeri

pubblicati anni fa dalla società di consulenza McKinsey: «Nel 1980, il

valore complessivo delle attività finanziarie a livello mondiale era

grosso modo equivalente al pil mondiale; a fine 2007, il grado di

intensità finanziaria a livello mondiale (World Financial Depth), ossia la

proporzione di queste attività rispetto al prodotto interno lordo, era del

356%». Dallo scoppio della crisi a oggi non vi è stato alcun deleveraging,

alcuna riduzione del debito su scala mondiale. Sempre secondo lo studio di

McKinsey, dal 2007 al 2014 il debito a livello mondiale è cresciuto di 57

trilioni di dollari, a un ritmo superiore alla crescita del pil mondiale,

portando perciò il rapporto debito/pil dal 269% al 286% (si veda Giacché,

2015).” (da “Micromega: 4/2017” di Micromega)

Enrico Grazzini :”quando la moneta ufficiale non funziona, si ricorre alle monete alternative”

Ma perché l’euro non funziona e sono opportune o necessarie nuove

monete? Occorre partire da un principio generale. La moneta non è un

oggetto neutro, non è solo un foglio di carta o un pezzo di metallo. Non

bisogna cadere in quello che Marx chiamerebbe il «feticismo» della

merce-moneta. La moneta è il risultato, e contemporaneamente lo strumento

formidabile, delle politiche dettate dalle classi e dagli Stati dominanti:

nel caso specifico della moneta unica, l’euro rappresenta gli interessi

della grande finanza e della Germania. L’euro e la Bce, il guardiano della

moneta unica, sono nati a Maastricht secondo criteri notoriamente dettati

dal governo tedesco, dalla Bundesbank e dalle élite dominanti tedesche che

ne hanno disegnato l’architettura a immagine e somiglianza del marco.

L’architettura dell’euro è quella del mercantilismo tedesco. La moneta

europea è in generale una moneta forte, come lo era il marco: ma per

l’industria tedesca, molto competitiva, è invece una moneta debole,

svalutata rispetto al vecchio marco, e favorisce perciò il surplus

commerciale con l’estero. La moneta europea è così diventata la leva

principale per imporre l’egemonia tedesca sulle economie più deboli.

L’euro è insomma una moneta tutt’altro che neutrale.

La moneta unica impone austerità perché: a) impone il pareggio

strutturale di bilancio e restrizioni draconiane sui deficit (il famoso

3%) e sui debiti pubblici, e queste limitazioni impediscono di attuare

politiche fiscali anticicliche. In tempo di crisi i governi non possono

fare gli investimenti pubblici indispensabili per rilanciare l’economia, e

anzi devono tagliare la spesa pubblica e i salari. Così la politica

dell’eurozona distrugge attivamente il modello sociale europeo che nei

decenni passati ha caratterizzato la nostra civiltà; b) la moneta unica

europea è fondata sul principio cardine del liberismo: la libera e

incontrollata circolazione dei capitali. Così gli Stati vengono

annichiliti dal ricatto della grande finanza sui debiti pubblici, debiti

denominati in una moneta straniera (l’euro) che gli Stati non controllano

più. E la Bce per statuto non può monetizzare i deficit pubblici dei

singoli paesi. Così, caso unico al mondo, i paesi e i popoli europei sono

lasciati completamente indifesi, alla mercé della speculazione finanziaria

internazionale; c) i paesi più deboli non possono svalutare. La moneta

unica ha infatti eliminato l’uso del tasso di cambio per il riallineamento

della competitività dei paesi membri dell’eurozona, approfondendo quindi i

divari competitivi. Inoltre la moneta unica elimina il rischio di cambio

per gli investitori finanziari. Le banche tedesche e francesi hanno potuto

speculare liberamente sul debito greco perché la Grecia non poteva più

restituire il debito in moneta nazionale svalutata; d) infine, la politica

monetaria (gestione dei tassi di interesse, dell’offerta di moneta e del

tasso di cambio) è identica per le 19 economie dell’eurozona, che però

sono molto diverse fra loro per livelli di inflazione, competitività,

intensità tecnologica eccetera. La moneta unica impone politiche

intrinsecamente non adatte alle necessità specifiche di ogni paese

dell’eurozona.” (da “Micromega: 4/2017” di Micromega)

La maggioranza degli africani non emigra dove (forse) si pensa – Lola Hierro, El País – 16 gennaio 2018

Articolo tratto da http://www.meltingpot.org

Link all’articolo originale (ESP)

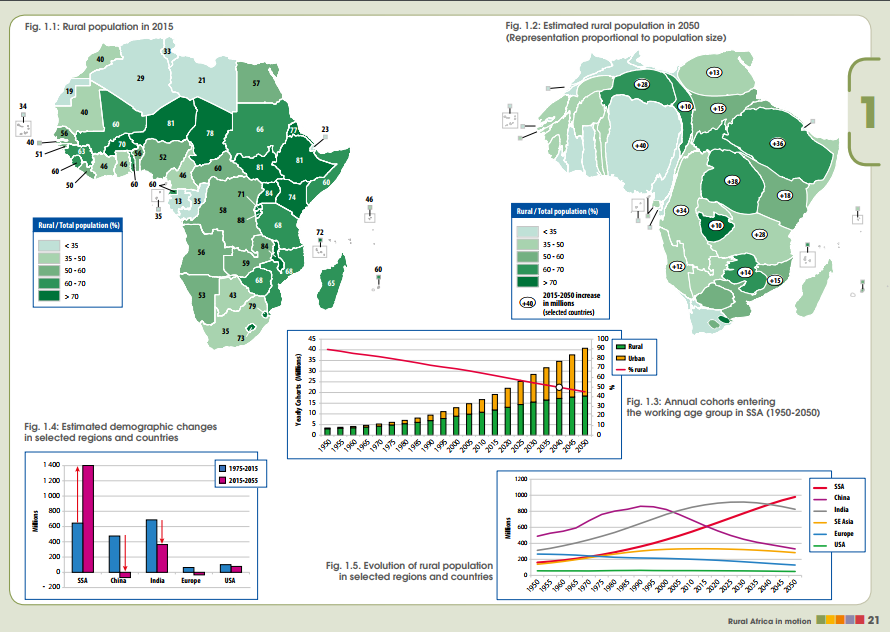

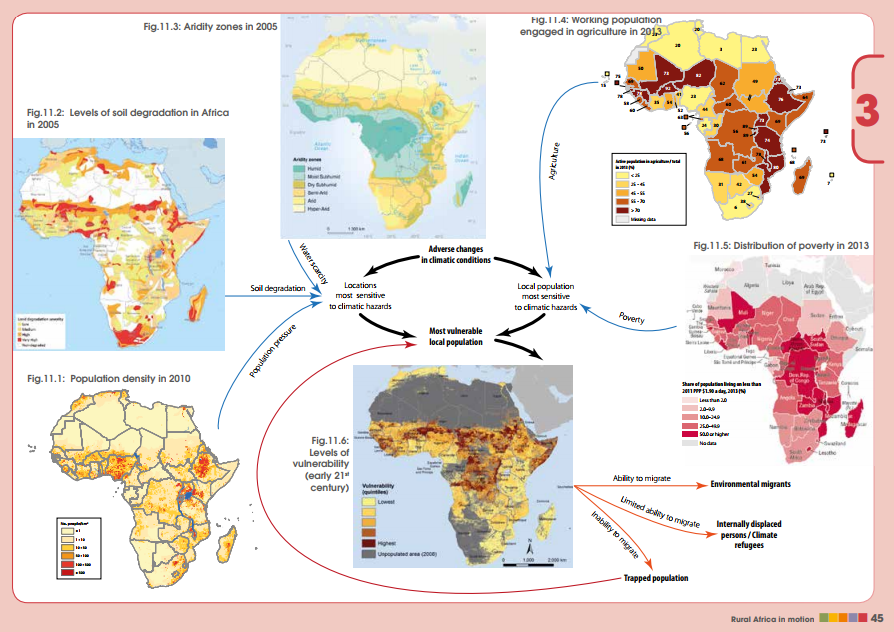

Nasce il primo atlante che analizza i complessi flussi della popolazione dell’Africa Sub-Sahariana, con una speciale attenzione all’ambito rurale. Il 75% si muove all’interno del continente.

Traduzione a cura di: Angela Ciavolella, Michela Guarino

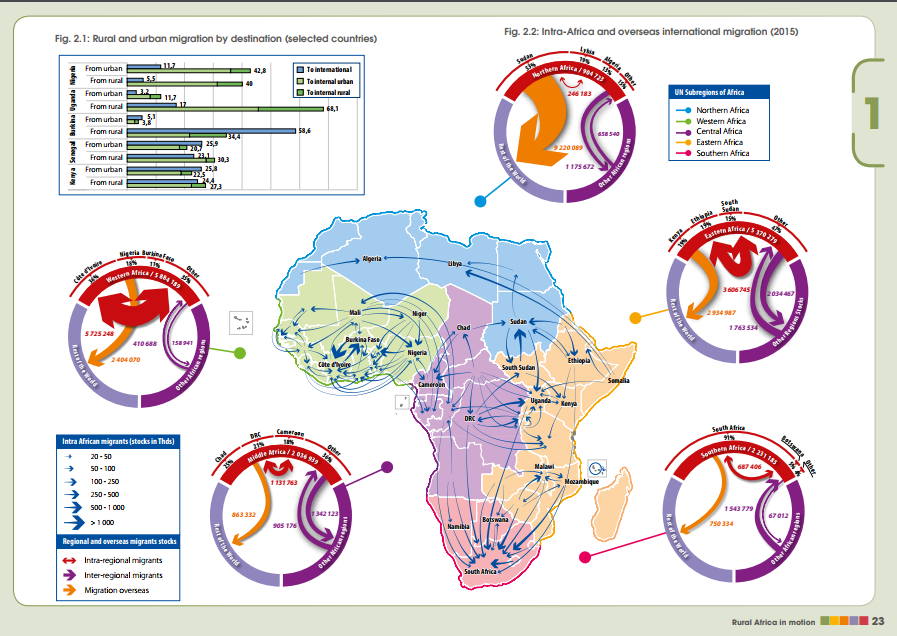

Non è che l’Africa si muova, il continente è in piena ebollizione: secondo il rapporto sulle migrazioni del 2017 delle Nazioni Unite, nel 2017 si sono spostati 36 milioni di africani, ovvero il 14% dei 258 milioni registrati nell’anno precedente a livello globale.

Tuttavia, non si muovono come crediamo. Siamo soliti dare per scontato che i flussi tra l’Africa e l’Europa o l’America del Nord siano gli unici, o quelli di volume maggiore, ma secondo lo studio “Africa in movimento: Dinamica e motori della migrazione a sud del Sahara”, pubblicato lo scorso novembre dall’Agenzia dell’ONU per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) e dal Centro di Cooperazione Internazionale nella Ricerca Agronomica per lo Sviluppo (CIRAD), il 75% di coloro che in Africa Sub-Sahariana hanno ‘cambiato aria’ sono rimasti all’interno del continente, non si sono spostati in altri. Si tratta del primo atlante al mondo che analizza l’interrelazione tra i fattori che incoraggiano gli abitanti del ‘continente nero’ ad abbandonare le proprie abitazioni.

Attraverso varie mappe e lo studio approfondito di quattro campioni (Senegal, Madagascar, Sudafrica, Zambia), lo studio cerca di facilitare la comprensione delle dinamiche e delle tendenze dei flussi migratori. I migranti hanno dato una forma al mondo in cui viviamo oggi, hanno stimolato il progresso, e i movimenti umani non si arresteranno.

Per questo, sarebbe auspicabile promuovere azioni che aumentino il potenziale di questi movimenti e ne diminuiscano i possibili effetti dannosi. Questo atlante prova ad individuare dei modelli che possano servire a sviluppare delle politiche più efficienti. “I migranti possono essere agenti di sviluppo, per questo cogliere questa occasione è questione della massima importanza”, si afferma nella ricerca. Queste sono alcune chiavi:

Più popolazione rurale, e il lavoro come grande sfida

La popolazione nell’Africa Sub-Sahariana continua a crescere a livelli senza precedenti. Per il 2050 aumenterà di 208 milioni di persone, toccando quota 2 miliardi e 200 milioni. Questa crescita costituisce un cambiamento maggiore di quelli sperimentati da Cina e India nel recente passato. La regione continuerà ad essere principalmente rurale, a causa del fatto che la proliferazione delle città può considerarsi relativamente recente: nel 2015 il 62% degli africani (602 milioni) viveva ancora nelle campagne. Nel 2050 saranno 980 milioni, ovvero un terzo degli abitanti delle zone rurali del mondo. Di conseguenza, per il 2050 la manodopera (disponibile, n.d.t.) aumenterà di 813 milioni di persone. Quasi il 35% di questa proverrà dalle campagne, con 220 milioni di lavoratori.

In aumento è anche il gruppo relativo alla fascia d’età degli economicamente attivi (dai 15 ai 64 anni), il che rappresenta una grande risorsa per la crescita economica. Tuttavia, se non si implementerà un tessuto economico ed istituzionale favorevole, questo possibile vantaggio potrebbe trasformarsi in una ‘penalità’ demografica (molti disoccupati), fattore che potrà generare tensioni sociali e politiche. La più grande sfida per l’Africa Sub-Sahariana consiste nel creare lavoro a sufficienza per assorbire la sua forza lavoro, che è in piena espansione. Lo sviluppo del settore agrario dipenderà dalla pressione sulle risorse e sulla loro gestione.

Si migra di più all’interno dell’Africa

Nel 2015 circa 33 milioni di africani vivevano fuori dai propri paesi di origine, nonostante coloro che si spostavano all’interno del proprio continente si suppone fossero quasi il 75%. La porosità delle frontiere e le normative regionali volte a facilitare la libera circolazione delle persone agevolano il movimento. I modelli relativi alla migrazione rurale e urbana presentano caratteristiche molto diverse: per quanto riguarda i primi, se si resta nel proprio paese, solitamente trattano di spostamenti verso le città; al contrario, i secondi (urbani) trattano, in linea generale, di spostamenti verso altri continenti e altre aree urbane. La migrazione tra zone rurali avviene quando è possibile avere accesso alla terra e quando si realizzano nuove attività, come l’industria estrattiva di tipo artigianale. Tuttavia, la maggior parte delle volte questa deriva dalla mancanza di lavoro nelle città e da una maggiore offerta nelle zone di produzione di coltivazioni commerciali come cotone, noccioline, cacao, caffè e riso.

Queste dinamiche mostrano che i legami tra il mondo rurale e quello urbano sono sempre meno statici. La migrazione favorisce la diversificazione dei mezzi di sostentamento delle famiglie e l’accesso alle opportunità lavorative. Rafforza il ruolo delle città medio-piccole, così come le dinamiche locali e regionali. Questa nuova realtà territoriale, modellata dalla migrazione, dovrebbe agevolare una maggiore concordanza delle azioni politiche con le esigenze locali.

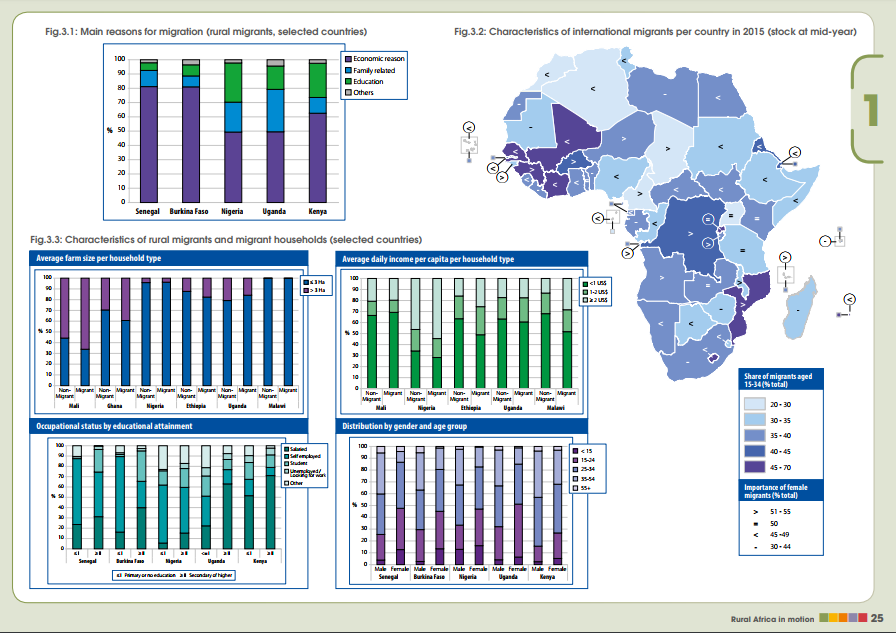

Profilo dei migranti africani

Nel 2015 l’Africa ha fornito, con il 34% del totale, la quota maggiore di giovani migranti internazionali (dai 15 ai 24 anni). L’età media è stata di 29 anni. Osservando più da vicino un gruppo di paesi (Senegal, Burkina Faso, Nigeria, Uganda e Kenya), si rilevano alcune analogie: i giovani si spostano all’interno del proprio paese e costituiscono la gran parte dei migranti rurali. Circa il 60% di loro ha tra i 15 e i 34 anni d’età e le donne sono solitamente più giovani, sebbene loro (gli uomini, n.d.t.) siano di più: tra il 60 e l’80% del totale. L’area considerata si caratterizza anche per la presenza di famiglie molto numerose (spesso con 7 o più membri) che generalmente sono più soggette ad avere dei migranti. Ciò rispecchia le difficoltà dei giovani nell’accedere e nell’ereditare i terreni agricoli, il che è un incentivo ad andarsene.

I ‘rurali’ hanno dei risultati scolastici più bassi rispetto ai loro omologhi delle città, e quelli che decidono di lasciare i campi non sono un’eccezione. I migranti tendono, comunque, a passare a scuola un numero maggiore di anni, e la maggioranza dei ‘rurali’ proviene da famiglie con membri che hanno ricevuto un’educazione migliore. Guardando alla situazione occupazionale, la maggior parte di quelli che hanno un’educazione formale limitata o nulla finiscono per lavorare in proprio, mentre quelli che hanno raggiunto l’educazione secondaria hanno più probabilità di accedere ad un impiego salariato. L’entrata media giornaliera pro-capite nelle aree rurali è molto bassa. Circa il 60% dei membri di un nucleo familiare guadagna meno di un dollaro al giorno. I guadagni dei nuclei familiari con migranti sono leggermente più alti.

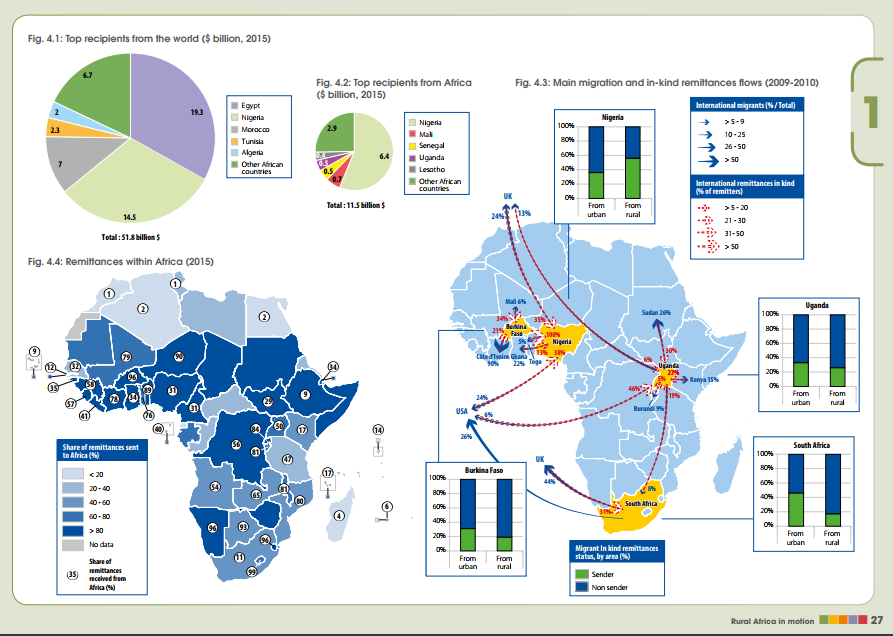

L’importanza delle rimesse

Il motore di sviluppo più tangibile della migrazione è il denaro che i migranti inviano a casa. L’Africa Sub-Sahariana ha ricevuto approssimativamente 32.000 milioni di dollari dei 580.000 milioni inviati attraverso tutto il mondo. Tuttavia, i numeri reali devono essere superiori: molti inviano denaro attraverso canali informali ed altri lo fanno sotto forma di beni, e tutto ciò non trova riscontro nelle statistiche.

L’invio delle rimesse trasforma la vita delle famiglie rimaste nel paese, attenuando la povertà e migliorando i consumi dei nuclei familiari, ma può generare problemi qualora arrivi al punto di sconvolgere le istituzioni e i sistemi tradizionali, o finisca per provocare una dipendenza della famiglia ricevente nei confronti della persona che le invia. Nonostante ciò, per molti aiutano a migliorare le condizioni di vita. Secondo gli autori, l’Africa dovrebbe privilegiare la riduzione dei costi di invio e promuovere la concorrenza, l’efficienza e la trasparenza. Suggeriscono che, “inoltre, gli Stati africani dovrebbero riformare i propri sistemi bancari e finanziari al fine di agevolare la possibilità, per i migranti, di rinviare il denaro servendosi delle istituzioni finanziarie”.

L’importanza del cambiamento climatico

Il cambiamento climatico è un fenomeno globale sempre più pericoloso per il genere umano. Le temperature e i cambiamenti nelle precipitazioni possono avere gravi ripercussioni sui beni di sostentamento. Si stima che le perdite nei raccolti di cereali si aggireranno intorno al 20% e che la regione Sub-Sahariana sarà una delle più colpite, con scenari che, se non si interviene, ipotizzano per il 2050 un aumento del 20% per quanto riguarda la malnutrizione.

Nei paesi al alto rischio dotati di meccanismi di attenuazione (dei danni, n.d.t.) le persone possono resistere meglio a questo fenomeno. La capacità dei governi di rispondere alle necessità di base a seguito dei disastri naturali potrebbe, ad esempio, consentire alle persone di ricostituire i propri mezzi di sostentamento senza la necessità di dover migrare.

Nella maggioranza dei paesi dell’Africa Sub-Sahariana, problemi come l’instabilità politica, il malgoverno, la mancanza di competenze e la ristrettezza delle risorse finanziarie impediscono l’utilizzo effettivo e una corretta implementazione dei meccanismi di prevenzione e adeguamento. Per realizzarli, bisognerebbe disegnare delle strategie di sviluppo fondate su una visione di lungo periodo degli scenari possibili, al fine di ottenere uno schema appropriato ed efficiente delle politiche pubbliche.

John Weeks: “Economics of the 1%”

L’argomento secondo cui la liberalizzazione commerciale dei paesi “ricchi” sarebbe nell’interesse dei paesi meno sviluppati sembra meno convincente alla luce di una relazione della Banca mondiale all’inizio del millennio che ha concluso: “Il numero di persone che vivono con meno di 2 $ al giorno è aumentato di quasi il 50% dal 1980, a 2,8 miliardi – quasi la metà della popolazione mondiale. E proprio questo è il periodo più liberalizzato”. Questa conclusione è tratta da uno studio approfondito di due membri dello staff della Banca Mondiale non conosciuti per le tendenze antiglobalizzazione. Le conclusioni sono davvero molto forti: “La liberalizzazione commerciale è correlata negativamente alla crescita del reddito tra il 40 percento della popolazione più povera, ma correlata positivamente alla crescita dei redditi tra i gruppi con il reddito più elevato. In altre parole, aiuta i ricchi a diventare più ricchi e i poveri a diventare più poveri.

Sergio Cesaratto : “L’imperativo della piena occupazione”

Fuori dall’euro, una ragionevole svalutazione del cambio potrebbe

aiutare a guadagnare spazi di espansione della domanda interna senza

incorrere in disavanzi con l’estero. Sarebbe necessario un controllo

stretto dei movimenti di capitale finanziario e dovrebbero eseere adottate

misure oculate di controllo delle importazioni. Dovrebbe essere

ripristinata la possibilità per lo Stato di acquistare preferibilmente

beni nazionali e di poter avviare iniziative industriali. Il governo

dovrebbe stabilire un piano di impiego straordinario per i giovani di

almeno due milioni di posti di lavoro. Questo ci potrebbe portare in rotta

di collisione con l’Ue e il suo ultraliberismo – ammesso che,

naturalmente, ci sia stato concesso di rimanere nell’Ue dopo l’abbandono

della moneta unica. Questo ci riporta, naturalmente, al contesto

internazionale che potrebbe essere non solo sfavorevole al keynesismo in

un paese solo, ma addirittura ostile.

John Weeks :”Economics of the 1%”

La Banca dei regolamenti internazionali, un’istituzione globale che serve le banche centrali nazionali (situata a Basilea, Svizzera, a circa 80 chilometri ad ovest degli “Gnomi di Zurigo” – i banchieri svizzeri), ha stimato che il fatturato medio giornaliero sui mercati valutari nel 2010 è stato di circa 4 miliardi di dollari. Secondo una stima generosa, forse il 10% di questo fatturato ha interessato scambi connessi ad un’attività utile, come ad esempio una società che cambia valute per pagare i fornitori. Dall’inizio del trading speculativo ad un minuto dopo la mezzanotte di un lunedì (questi mercati presentano disfunzioni 24 ore al giorno), il fatturato commerciale avrebbe corrisposto le vendite commerciali annuali totali negli Stati Uniti o nell’UE prima della colazione il giovedì della stessa settimana.

Micromega: 4/2017

Spiega Alessandro Somma: «La democrazia partecipativa, tipicamente

intrecciata con la sovranità statuale, indica la possibilità degli

individui di incidere sulle decisioni collettive: possibilità effettiva,

assicurata dal funzionamento del principio di parità in senso sostanziale,

che la Costituzione italiana reputa non a caso un presupposto fondamentale

per “l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione

politica, economica e sociale del paese” (art. 3). Diverso è il caso della

democrazia deliberativa, che coinvolge tutti i potenziali interessati

dalla decisione da assumere, i cosiddetti stakeholders, offrendo però loro

solo la mera possibilità formale di prendere parte alle decisioni: senza

considerazione per l’effettiva possibilità di incidere sul loro contenuto».

L’Europa è ovviamente il continente in cui questo processo si è

esplicitato in maniera più radicale. Come afferma Peter Mair in Governare

il vuoto. La fine della democrazia dei partiti, il ridimensionamento

della democrazia popolare, condizione necessaria per il ridimensionamento

del movimento operaio, può essere considerata la raison d’être di tutto

l’esperimento europeo, il cui ultimo stadio inizia con la creazione del

sistema di «cambi convergenti» del Sistema monetario europeo (Sme), nel

1979, fino ad arrivare all’introduzione dell’euro nei primi anni 2000.

L’Italia è la perfetta cartina di tornasole di questo processo. Come ha

ricordato di recente Joseph Halevi, l’Italia fu il paese più danneggiato

dall’adesione allo Sme, che comportò una rivalutazione del tasso di cambio

reale molto significativa, con tutta una serie di conseguenze estremamente

deleterie per il paese: in primis, l’apparizione di un deficit estero

strutturale. Alla luce di ciò, verrebbe da chiedersi perché i nostri dirigenti insistettero tanto per entrare nello Sme. Una possibile spiegazione ce la fornisce nientedimeno che Giorgio Napolitano, che al tempo, in veste di deputato del Pci, capì bene che «la disciplina del nuovo meccanismo di cambio europeo» significava non accomodare più il conflitto distributivo e addossare alle richieste salariali la

responsabilità della perdita di competitività del paese. La creazione di un potente vincolo esterno, nella forma del cambio semifisso, avrebbe insomma facilitato una maggiore flessibilità verso il basso dei salari. E così è stato. Questa chiave interpretativa è applicabile a tutte le successive fasi costituenti dell’eurosistema: dall’Atto unico del 1986 – in cui furono formalizzate le fondamenta neoliberiste della costituzione economica europea, dalla libera circolazione dei capitali al divieto (de facto) delle politiche industriali, attraverso la normativa sugli aiuti di

Stato – fino al Trattato di Maastricht del 1992, che fissò i termini cui subordinare la fase finale dell’unione monetaria, dall’indipendenza assoluta della Banca centrale europea dagli Stati nazionali, alla flessibilizzazione del lavoro, ai limiti al deficit e al debito pubblico. Limiti che sono stati successivamente inaspriti, prima col patto di stabilità e crescita del 1997 e poi col fiscal compact del 2012, che prevedeva addirittura l’integrazione di una norma sull’obbligo del pareggio/surplus di bilancio negli ordinamenti nazionali (o ancor meglio nelle Costituzioni) degli Stati membri.

Dani Rodrik: “The Globalization Paradox”

Dobbiamo reinventare il capitalismo per un nuovo secolo in cui le forze della globalizzazione economica sono molto più potenti. Proprio come il capitalismo magro di Smith (Capitalismo 1.0) è stato trasformato in economia mista di Keynes (Capitalismo 2.0), dobbiamo considerare una transizione dalla versione nazionale dell’economia mista alla sua controparte globale. Dobbiamo immaginare un migliore equilibrio tra i mercati e le loro istituzioni di supporto a livello globale. Siamo tentati di pensare che la soluzione – Capitalismo 3.0 – si basi su un’estensione diretta della logica del Capitalismo 2.0: un’economia globale richiede un governo globale. Ma l’opzione del governo globale è un punto morto per la grande maggioranza delle nazioni, almeno per il prossimo futuro. Non è né pratico né auspicabile. Abbiamo bisogno di una visione diversa, che tutela i considerevoli vantaggi di una moderata globalizzazione, riconoscendo esplicitamente le virtù della diversità nazionale e la centralità del governo nazionale. Quello di cui abbiamo bisogno, in effetti, è un aggiornamento del compromesso di Bretton Woods per il ventunesimo secolo. Questo aggiornamento deve riconoscere le realtà di oggi: il commercio è sostanzialmente libero, il genio della globalizzazione finanziaria è sfuggito alla bottiglia, gli Stati Uniti non sono più la superpotenza economica dominante del mondo e i principali mercati emergenti (in particolare la Cina) non possono più essere ignorati O dare ad essi il permesso di cavalcare liberliberamente il sistema. Non possiamo tornare ad alcuna mitica “epoca d’oro” con alte barriere commerciali, controlli di capitali dilaganti e un GATT debole, né dovremmo desiderarlo. Quello che possiamo fare è riconoscere che il perseguimento dell’iperglobalizzazione è una pazzia e riorientare le nostre priorità di conseguenza.

Richard Wilkinson: “The Spirit Level”

Piuttosto che aspettare semplicemente che il governo faccia qualcosa per noi, dobbiamo iniziare ad occuparcene personalmente subito nelle nostre vite e nelle istituzioni della nostra società. Ciò di cui abbiamo bisogno non è una grande rivoluzione ma un flusso continuo di piccoli cambiamenti in una direzione coerente. E per darci la migliore possibilità di fare la trasformazione necessaria della società, dobbiamo ricordare che l’obiettivo è quello di creare una società più socievole, il che significa evitare i disagi e la dislocazione che aumentano l’insicurezza e la paura e spesso finiscono in una reazione disastrosa. L’obiettivo è aumentare il senso di sicurezza delle persone e ridurre la paura; far sentire a tutti che una società più equa non solo ha spazio per loro ma anche che offre una vita più appagante di quanto sia possibile in una società dominata dalla gerarchia e dalla disuguaglianza.

Dani Rodrik: “The Globalization Paradox”

Le nuove forme di governo globale sono intriganti e meritano ulteriore sviluppo, ma in ultima analisi si scontrano con alcuni limiti fondamentali: le identità e gli attaccamenti politici ruotano ancora intorno agli stati nazionali; Le comunità politiche sono organizzate a livello nazionale anziché a livello globale; Norme veramente globali sono emerse solo in una stretta gamma di questioni; E vi sono differenze sostanziali in tutto il mondo sugli accordi istituzionali auspicabili. Questi nuovi meccanismi transnazionali possono sbarazzarsi di alcune questioni controverse, ma non sostituiscono il governo reale. Sono insufficienti a sostenere una vasta globalizzazione economica. Dobbiamo accettare la realtà di un mondo diviso e fare alcune scelte difficili. Dobbiamo essere espliciti su dove finiscono i diritti e le responsabilità di una nazione e cominciano quelli di un’altra. Non possiamo sfidare il ruolo degli stati nazionali e continuare sull’assunto che stiamo assistendo alla nascita di una comunità politica globale. Dobbiamo riconoscere e accettare le restrizioni alla globalizzazione che una divisione politica comporta. Il campo di applicazione di una regolamentazione globale attuabile limita l’ambito della globalizzazione desiderabile. Non possiamo raggiungere l’iperglobalizzazione, e non dobbiamo fingere di poterlo fare.